公益社団法人街づくり区画整理協会Urban Regeneration and Land Readjustment Association

「令和6年能登半島地震」により、被災された皆さまに、謹んでお見舞い申し上げます。

皆さまの安全と1日も早い復旧・復興を心よりお祈り申し上げます

公益社団法人 街づくり区画整理協会

「令和6年能登半島地震」により、被災された皆さまに、謹んでお見舞い申し上げます。

皆さまの安全と1日も早い復旧・復興を心よりお祈り申し上げます

公益社団法人 街づくり区画整理協会

土地区画整理事業は幅広く活用されており、その施行実績は表1及び図1に示すとおりです。

なお、事業の規模は公共団体等施行の平均が約48ha、組合等施行の平均が約19haです(数値は令和4年度末時点)。

表1 土地区画整理事業の実績

| 区分 | 事業着工 | うち事業中止 | うち換地処分済み | うち施行中 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 地区数 | 面積(ha) | 地区数 | 面積(ha) | 地区数 | 面積(ha) | 地区数 | 面積(ha) | ||

| 旧都市計画法 | 1,215 | 64,356 | 2 | 10 | 1,213 | 64,346 | 0 | 0 | |

| 土 地 区 画 整 理 法 |

個人・共同 | 1,611 | 21,549 | 4 | 90 | 1,538 | 20,600 | 69 | 859 |

| 組合 | 6,261 | 126,975 | 28 | 723 | 5,985 | 119,608 | 248 | 6,644 | |

| 区画整理会社 | 3 | 10 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | |

| 公共団体 | 2,894 | 126,738 | 34 | 842 | 2,513 | 111,945 | 347 | 13,951 | |

| 行政庁 | 84 | 3,807 | 0 | 0 | 84 | 3,807 | 0 | 0 | |

| 都市機構 | 230 | 27,059 | 0 | 0 | 222 | 26,968 | 8 | 91 | |

| 地方公社 | 113 | 2,099 | 0 | 0 | 113 | 2,099 | 0 | 0 | |

| 小計 | 11,196 | 308,237 | 66 | 1,655 | 10,458 | 285,037 | 672 | 21,545 | |

| 合計 | 12,411 | 372,593 | 68 | 1,665 | 11,671 | 349,383 | 672 | 21,545 | |

(注)1.公共団体等施行とは、公共団体、行政庁、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社施行をいう。

2.組合等施行とは、個人・共同、土地区画整理組合、区画整理会社施行をいう。

図1 土地区画整理事業の実績(令和5年3月31日現在)

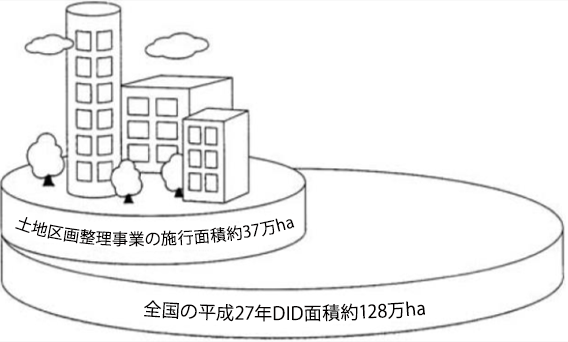

1)土地区画整理事業の施行面積は、全国で約37万ha

(うち完了約35万ha、実施中約2万ha)

これは、東京23区面積の約6倍、全国DID面積の約3割に相当します。

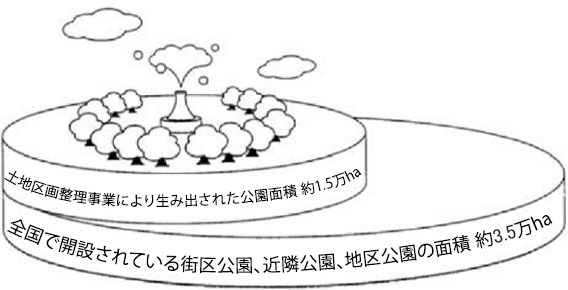

2)土地区画整理事業により生み出された公園面積は約 1.5 万 ha。

これは、山手線内側の面積の約2倍、全国で開設されている街区公園、近隣公園、地区公園の面積の約5割に相当します。

出典:(公社)街づくり区画整理協会『土地区画整理必携(令和7年度版)』

P.11-P.12

土地区画整理事業に関する法律及び助成制度のうち、主要な動きのみ掲載

| 明治32年(1899) | ・旧耕地整理法制定(農地の利用増進を目的) |

|---|---|

| 明治42年(1909) | ・新耕地整理法制定 |

| 大正8年(1919) | ・旧都市計画法制定(土地区画整理事業の施行をはじめて明文化) ・宅地の利用増進を目的とし、郊外地において組合が施行(必要に応じ公 共団体が施行)。 ・手続きや技術的手法は耕地整理法を準用したため、権利関係の調整、処理には問題あり。 |

| 大正12年(1923) | ・旧特別都市計画法制定(関東大震災→震災復興土地区画整理事業 3,400ha) ・建物が存する土地においても地権者の同意は不要となる。 ・10%まで無償減歩。 |

| 昭和6年(1931) | ・都市計画法改正(土地所有者、関係権利者の同意は不要となる。) |

| 昭和21年(1946) | ・新特別都市計画法制定(第二次世界大戦→戦災復興土地区画整理事業 27,900ha) ・15%まで無償減歩。 |

| 昭和24年(1949) | ・特別都市計画法改正(減価補償制度の創設) ・耕地整理法廃止(土地区画整理法制定までの間は廃止令を準用) |

| 昭和29年(1954) | ・土地区画整理法制定(耕地整理法の準用をやめる。) ・宅地の利用増進に加えて、公共施設の整備改善を目的とした。 |

| 昭和30年(1995) | ・日本住宅公団法制定(日本住宅公団の設立、同公団に施行権能付与) |

| 昭和31年(1956) | ・都市改造事業創設(公共団体施行土地区画整理事業に対する道路整備特別会計による補助、道路五か年計画の一環として創設) |

| 昭和34年(1959) | ・土地区画整理法改正(公共施設管理者負担金制度の創設) |

| 昭和38年(1963) | ・土地区画整理法改正(組合無利子貸付金制度の創設) |

| 昭和43年(1968) | ・新都市計画法制定、土地区画整理法関連改正 |

| 昭和45年(1970) | ・組合土地区画整理事業に対する道路整備特別会計による補助制度創設 (併せて、都市改造事業を公共団体区画整理補助事業に改称) |

| 昭和48年(1973) | ・特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時 措置法制定(要請土地区画整理事業の創設) |

| 昭和49年(1974) | ・工業再配置・産炭地域振興公団法改正(工業再配置・産炭地域振興公団 を改組し、地域振興整備公団を設立、同公団に施行権能付与) |

| 昭和50年(1975) | ・大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法(大都市 法)制定(土地区画整理促進区域制度及び特定土地区画整理事業の創設) ・宅地開発公団法制定(宅地開発公団の設定、同公団に施行権能付与) |

| 昭和55年(1980) | ・農住組合法制定(農住組合を個人施行者と見なす) |

| 昭和56年(1981) | ・住宅・都市整備公団法制定(日本住宅公団と宅地開発公団を統合して住宅・都市整備公団を設立、同公団に施行権能付与) |

| 昭和57年(1982) | ・土地区画整理法改正(地方住宅供給公社に施行権能付与し、補助事業の施行者に追加、土地区画整理士技術検定制度の創設) |

| 昭和62年(1987) | ・集落地域整備法制定 |

| 昭和63年(1988) | ・土地区画整理法改正(同意施行制度、参加組合員制度、共有換地制度の 制度の創設) ・田園居住区整備事業創設(都市近郊集落地域の整備を適正に推進する計 画の作成、事業の推進に対して一般会計より助成) |

| 平成元年(1989) | ・大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措 置法制定(一体型土地区画整理事業の 創設) ・立体換地促進事業創設(立体換地建築物に対して、一般会計より助成) |

| 平成2年(1990) | ・大都市法改正(土地区画整理促進区域の面積要件を2ha に引き下げた。 ・新市街地土地利用転換促進事業の創設(市街化区域内農地等の有効・高 度利用を促進する計画作成、事業の推進に対して一般会計より助成) |

| 平成3年 (1991) | ・農住組合法改正(組合設立認可申請期限の延長、対象地域の拡大) ・街区高度利用推進事業の創設(既成市街地の土地の有効・高度利用を図 る事業に対して、一般会計より助成) |

| 平成4年(1992) | ・地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律制定(拠点業務市街地整備促進区域制度及び拠点整備土地区画整理事業の創設) |

| 平成5年(1993) | ・土地区画整理法改正(住宅先行建設区制度の創設) ・農住組合法改正(地区要件の緩和、設立発起人数の引き下げ) |

| 平成6年(1994) | ・緑住まちづくり推進事業の創設(大都市圏の市街化区域内農地の計画的 宅地化を図る事業に対して、一般会計より補助。新市街地土地利用転換促 進事業を廃止) ・街区高度利用土地区画整理事業の創設(立体換地促進事業と街区高度推 進事業を統合) |

| 平成7年 (1995) | ・大都市法改正(土地区画整理促進区域、特定土地区画整理事業の面積要 件等緩和) ・被災市街地復興特別措置法制定(被災市街地復興土地区画整理事業の創 設) ・被災市街地復興土地区画整理事業の創設(被災市街地復興特別措置法に 基づく事業に対して、一般会計より助成。平成6年度2次補正予算で創設 |

| 平成8年(1996) | ・安全市街地形成土地区画整理事業の創設(密集市街地を解消する事業に 対して、一般会計より助成) |

| 平成9年(1997) | ・密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律制定(防災街区整備組合を個人施行者と見なす) |

| 平成10年(1998) | ・中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進 に関する法律制定(中心市街地における土地区画整理事業で同意保留地を 創設) ・街なか再生土地区画整理事業の創設(街区高度利用土地区画整理事業の 拡充として整理、地方都市の中心市街地の活性化を図る事業に対して、一 般会計より補助) |

| 平成11年(1999) | ・土地区画整理法改正(市街地再開発事業区制度の創設) ・都市再生区画整理事業の創設(一般会計補助の土地区画整理事業の統合 ・緊急防災空地整備事業の創設(既成市街地における土地区画整理事業予 定地区において、緊急に防災性向上を図る事業に対し、都市再生区画整理 事業の拡充として整理。平成 11 年度2次補正予算で創設) ・都市基盤整備公団法制定(同公団に施行権能付与) |

| 平成 12 年 (2000) | ・都市再生区画整理事業の拡充(既成市街地における土地区画整理事業に対する汎用的な制度として抜本的に見直し。平成12年度1次補正予算で拡充) |

| 平成14年(2002) | ・土地区画整理法改正(高度利用推進区制度の創設) |

| 平成15年(2003) | ・道路整備特別会計による土地区画整理事業費補助の拡充(既成市街地における面積要件を2haに引き下げ) |

| 平成16年(2004) | ・都市再生機構法制定(都市基盤整備公団と地域振興整備公団の地方都市 開発整備部門を統合して独立行政法人都市再生機構を設立、同機構に施行権能付与) |

| 平成17年(2005) | ・土地区画整理法改正(施行者に区画整理会社を追加) |

| 平成18年(2006) | ・都市再生区画整理事業の拡充 (中心市街地及び密集市街地について、移転補償等を追加) |

| 平成19年(2007) | ・都市再生区画整理事業の拡充 (密集市街地について、移転補償費を追加等) |

| 平成20年(2008) | ・都市再生区画整理事業の拡充(集約型都市構造への転換を推進するため重点地区を拡充等) |

| 平成21年(2009) | ・地域活力基盤創造交付金の創設 ・都市再生区画整理事業の拡充(密集市街地等について、換地設計上必要となる移転補償費を追加等) |

| 平成22年(2010) | ・社会資本整備総合交付金の創設 |

| 平成23年(2011) | ・都市再生特別措置法等の一部改正(特定都市再生緊急整備地域制度の創設) ・地域自主戦略交付金制度の創設・東日本大震災復興特別区域法(東日本大震災復興交付金事業へ被災市街 地復興土地区画整理事業等を位置付け) ・津波防災地域づくりに関する法律制定(津波防災住宅建設区制度の創設 |

| 平成24年(2012) | ・地域自主戦略交付金制度の改正、沖縄振興公共投資交付金制度の創設 |

| 平成25年(2013) | ・社会資本整備総合交付金の制度改正(防災・安全交付金の創設) ・地域自主戦略交付金制度の廃止 |

| 平成26年(2014) | ・都市再生区画整理事業の拡充(密集市街地の限度額の拡充、重点地区に都市機能誘導区域を追加等) |

| 平成28年(2016) | ・都市再生区画整理事業の拡充(大街区化による都市機能更新に資する事 業を支援対象に追加、都市のコンパクト化に係る支援要件の見直し等) |

| 平成29年(2017) | ・都市再生区画整理事業の拡充(防火地域及び最低限高度地区で実施する立体換地建築物を支援対象に追加) |

| 平成30年(2018) | ・都市再生特別措置法等の一部改正(誘導施設整備区制度の創設) ・都市再生区画整理事業の拡充(空間再編賑わい創出事業を支援対象に追加) |

| 令和元年(2019) | ・成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(土地区画整理審議会委員の欠格事項から成年被後見人等を削除) ・構造改革特別区域法の一部改正(市街化調整区域における地方公共団体施行の特例の創設) |

| 令和2年(2020) | ・都市再生特別措置法等の一部改正(防災住宅建設区制度の創設) |

| 令和3年(2021) | ・デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(組合員の書面による議決権及び選挙権の行使等の見直し) |

| 令和6年(2024) | ・デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(建築物等の移転又は除却の通知等に代わる公告の手段について、インターネットの利用を追加) |

| 令和7年(2025) | ・刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(懲役及び禁錮に代わる拘禁刑の創設による罰則の見直し等)【6月1日施行】 |

出典:(公社)街づくり区画整理協会『土地区画整理必携(令和7年度版)』

P.535-P.540